いつ?

土用(どよう)の丑(うし)の日は一般に、夏土用一八日間の丑の日を指します。

丑の日

土用とは

季節を循環させる作用

十二支の重要な概念に土用(どよう)があります。

丑の日でお馴染みの土用ですが何故この日、丑ではなく鰻(ウナギ)を食べると思いますか。土用がわかれば十二支もわかる!ということで、まず土用の概念から順に解説しましょう。

まず最初に土用の期間は、一年に何日間あるでしょう。土用の丑の日一日だけではありません。春土用は立夏の前、夏土用は立秋の前、秋土用は立冬の前、冬土用は立春の前のそれぞれ一八日間を言います。

別の言い方をすれば土用は、春夏秋冬、季節の終わりの一八日間に当たり、一年に18×4で七二日間あります。

十二支でいうと土用は、五行配当表や十二支早わかり表を見てもわかる通り丑・辰・未・戌。それでは何のために土用があるのでしょうか。それは季節を循環させるためです。

季節はいきなり春、夏、秋、冬になったりしません。過ぎ去るべき季節を殺し、来るべき季節を育成する、それが土用の作用によってなされて初めて新しい季節がやって来るのです。

相剋

ところで陰陽五行説には相剋(そうこく)という概念があります。木気は土気に、土気は水気に、水気は火気に、金気は木気に剋(か)ちます。

同様の概念が十二支にもあり、上の十二支図のように対角線上に位置する十二支が対立関係になっており、例えば子(ね)は午(うま)、卯(う)は申(さる)に対立しています。

鰻を食べる理由

以上を踏まえ、土用の丑の日問題について民俗学者の吉野裕子[文献]の説に則って解説します。まず土用の丑の日はいつを指すのでしょうか?

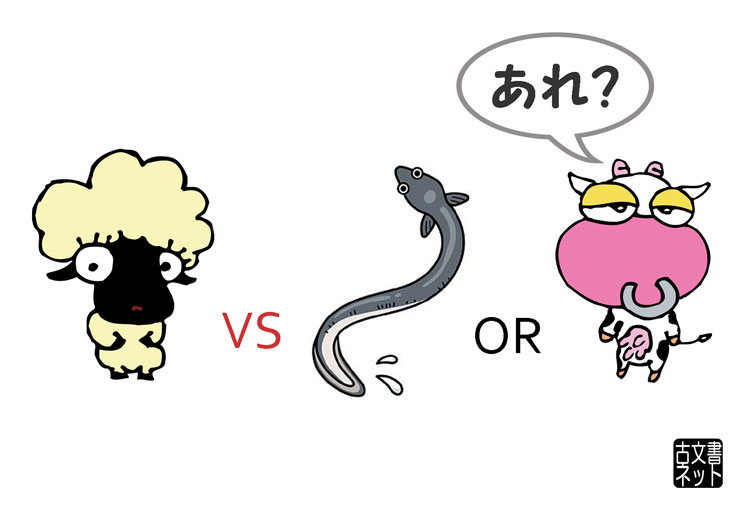

前述のとおり夏土用一八日間の丑の日が土用の丑の日に当たり、旧暦6月は十二支で表すと未(ひつじ)。それでは何故、丑の日なのでしょうか。未の相剋(対立)関係にある十二支は何にあたりますか?

そうです、丑です。夏の暑い時期である未月を、その対立関係である丑を食べて打ち剋(か)ち元気をつけよう!という意味が土用の丑の日に込められていると考えられます。陰陽五行説に基づくなら未(火気)を丑(水気)で鎮めよう!ということです。

それでは何故鰻(ウナギ)を食べるようなったのでしょうか。江戸時代には牛を食べることが禁忌されていたので、その代りに色は黒、水気の象徴の鰻を食べることになったと考えられます。以上の理由から現代においては、土用の丑の日に鰻でも構いませんが、別に丑を食べても問題ないように思います。

【季月・キサラギ】和牛 A5等級 すき焼き_Amazon

参考文献

吉野裕子『陰陽五行と日本の民俗』(人文書院 、1983年)