史料

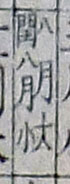

| 例1 | 例2 | 例3 | 例4 |

|

|

|

|

| 宝暦六子年閏十一月廿八日 | 弘化三丙午ノ閏五月廿五日 | 慶応元丑年閏五月 | 八月大/閏八月小 |

| 年貢受取状 | 奉公人請状 | - | 伊勢暦 |

| 1756(江戸中期)。閏の字が崩れ、記号化されている。 | 1846(江戸後期)。門構えが残る閏のくずし字。 | 1865(幕末)。 | 1862(文久二年壬戌、幕末)。旧暦において月の日数が30日は大の月、29日は小の月という。 |

閏月とは

概要

現行の太陽暦(新暦)の閏年(うるうどし)は、四年に一度、二月を二九日として一二カ月で変わりがありません。

然しながら太陰暦(旧暦)のもとでは二、三年に一度、十三カ月の年がやって来ます。これを閏年と言い、閏年には閏月(うるうづき)が入ります。

例えば宝暦六年には十一月の次に閏十一月が、慶応元年には五月の次に閏五月が入ります。

どの月の後に閏月を置くかは暦法(れきほう:暦を作る法)によって決まっていますが、規則性は一般に見えません。また閏月には行事の日取りがあっても原則として年中行事は行われません。

直近の閏月

今現在の私たちが閏月に馴染みがないのは、単に西洋人に倣って太陽暦を採用しているからです。旧暦を用いれば、現在でも閏月に遭遇できます。

令和七年(2025)は閏月があります。同年7月24日は旧6月30日にあたり、翌25日・旧閏6月1日から閏月で、閏6月2日、閏6月3日…29日まで。翌8月23日から旧7月1日、2日、3日…となります。

次に閏月のある年は令和一〇年(2028)は閏月があります。同年6月22日は旧5月30日にあたり、翌23日・旧閏5月1日から閏月で、閏5月2日、閏5月3日…29日まで。翌7月22日から旧6月1日、2日、3日…となります。

ご自分で確かめたい方は、旧暦カレンダー@AJNETで上記年月を選択して閲覧してみてください。

古文書において

古文書解読において、閏のくずし字は結構難しいです。しかし上記史料のように、月の上に十二支ではない見慣れない字体があれば、それは閏の他ありません。このルールさえ覚えてしまえば、閏の字体の解読に困ることはまずないでしょう。

参考文献

福田アジオ 他『知っておきたい日本の年中行事事典』(吉川弘文館、2012年)「年中行事とは 3.暦」10-11頁