史料

① 元号〇「年」十干十二支〇月

| 例1 | 例2 | 例3 |

|

|

|

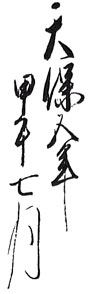

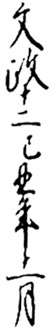

| 天保五年甲午七月 | 安政二年乙卯十月 | 文久二年みつのえいぬ |

| 離縁状 | - | 伊勢暦 |

| 1834(江戸後期)甲午(きのえ うま)。 | 1855(幕末)乙卯(きのと う)。この年、江戸に大地震が襲う。 | 1862(幕末)壬戌。 |

② 元号〇十干十二支「年」〇月

| 例4 | 例5 | 例6 |

|

|

|

| 文政十二己丑年十一月 | 明治廿六癸巳歳 | 天保十一庚子十一月日 |

| 女手形 | 引札暦 | 質地証文 |

| 1829(江戸後期)。己丑(つちのと うし)。 | 1893(明治中期)癸巳(みずのと み)。 | 1840(江戸後期)庚子(かのえ ね)。 |

解説

十干とは

古文書に書かれた日付を解読するには、まず十干(じっかん)を知らねばなりません。

干支(えと)とは、十干と十二支の組み合わせで六〇組あります。干支=十二支と理解している人も多いと思いますが、玄人は厳格に干支=十干+十二支の理解でいきましょう。

十干とは、甲(きのえ)・乙(きのと)・丙(ひのえ)・丁(ひのと)・戊(つちのえ)・己(つちのと)・庚(かのえ)・辛(かのと)・壬(みずのえ)・癸(みずのと)の総称です。

今時その年を表すのに十干を書く人もいないでしょうが、現代でも干支はきちんとあります。令和四年(2022)は壬寅(みずのえとら)、令和五年は癸卯(みずのとう)です。

くずし字解読

日付が十干入りの場合、元号○年十干・十二支○月または元号○・十干・十二支年○月となります。○には数字が入ります。すなわち「年」の位置は、史料の通り干支の前に書く場合と後に書く場合があります。書かれる順番を覚えておけば、解読に難儀することはないでしょう。

また十干を省略して十二支を残すことがあっても、十二支を省略して十干を残すことはないのでご注意ください。