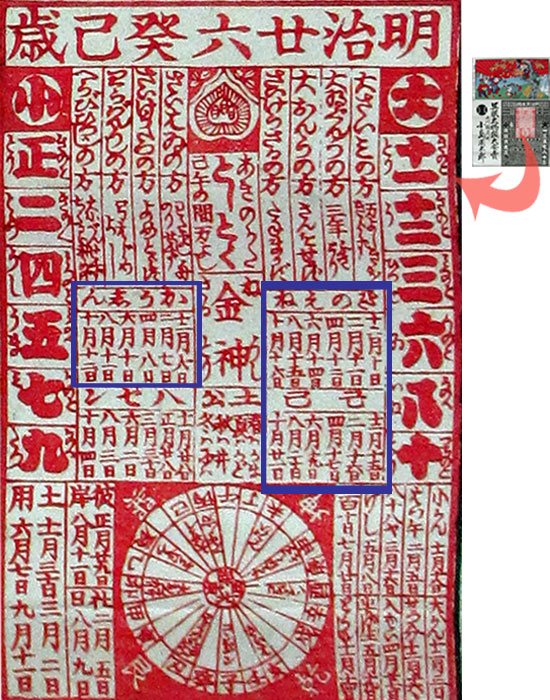

解説

史料(引札暦)の青い枠内には干支(えと)の、甲子・庚申・己巳の日付が記載されています。干支は十干(じっかん)と十二支の組み合わせで六〇種類あります。則ち干支お祭りは、六〇日に一度巡ってきます。また暦注に記載されるようになったのは比較的新しく、明治改暦からです。

甲子(きのえね)

甲子は、六十干支順位表で一番目に位置する干支。甲子の日の夜は、子の刻(深夜12時)まで起きて、商売繁盛、五穀豊穣などを子(ネズミ)を使者とする大黒天に祈り、祀ります。また大豆・黒豆・二股大根食しました。この祭りは甲子待(きのえねまち)、甲子祭、甲子講などとも呼ばれています。

そもそも当史料は大黒天が、上から小判をばらまいているイラスト付きなのでチェックしてみてください。

「きのえ」は十干、「ね」は十二支の初めであり、陰陽道ではこの組み合わせの干支が祭りを行う最も吉日と説きます。

- 令和八年(2026):2月19日・4月20日・6月19日・8月18日・10月17日・12月16日

庚申(コウシン)

庚申は、六十干支順位表で五七番目の干支。この日は庚申様を祀り、夜を徹して飲食などを行い、古くから無病息災や長寿など現世利益の信仰を集めてきました。庚申待(こうしんまち)、宵(よい)庚申とも呼ばれています。庚申講として金融組織にもなりました。

- 令和八年(2026):2月15日・4月16日・6月15日・8月14日・10月13日・12月12日

己巳(つちのとのみ)

己巳は六十干支順位表で六番目の干支で、甲子・庚申と同様に六〇日に一度巡ってきます。この日は、巳(ヘビ)を使者とする弁財天を祀る日です。

- 令和八年(2026):2月24日・4月25日・6月24日・8月23日・10月22日・12月21日

神棚の里 人気No.1 すべて揃ってお悩み不要_Amazon

参考文献

伊東和彦「第三章 暦の内容」『暦を知る事典』(東京堂出版、2006年)116-117頁

史料情報

- 表題:小川稲荷町 呉服太物類 小島周太郎[引札]

- 明治25年11月/日出版、印刷兼発行者・秋山亦太郎

- 埼玉県立文書館寄託 小室家4827

- 当サイトは同館から掲載許可を頂いてます。

- ※無断転載を禁止します。