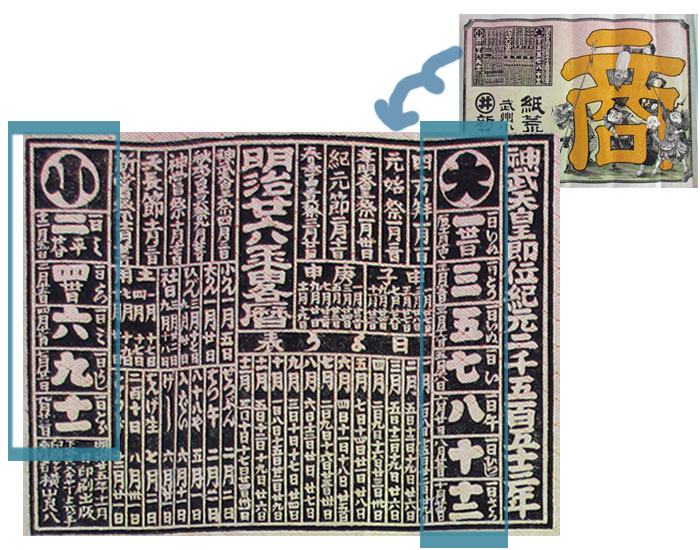

解読文(青枠内)

原文

- 大:一・丗一日(一日いぬ、辰十一月十四日)、三(一日とり、正月十三)、五(一日いぬ、三月十六日)、七(一日い、五月十八日)、八(一日午、六月廿日)、十(一日ひつし、八月廿二日)、十二(一日さる、十月廿四日)

- 小:二・平廿八日(一日み、十二月十五日)、四・丗日(一日たつ、二月十五日)、六(一日み、四月十七日)、九(一日うし、七月廿一日)、十一(一日とら、九月廿三日)

史料の見方

青枠の真ん中は月、右側は第1日目の干支、左側は第一日目の旧暦の日付を記す。

一月は「一(丗一日・一日いぬ・辰十一月十四日)」則ち「1月は31日あり、第1日目の干支は戌(いぬ)で旧暦で辰(たつ)年の11月14日にあたる」の意。二月は「二・平廿八日(一日み、十一月十五日)」則ち「2月はふだん28日あり、第1日目の干支は巳で旧暦で11月15日にあたる」の意。以下現代語訳も参照のこと。

現代語訳

大=31日の月

| 明治26(太陽暦) | 1/1 | 3/1 | 5/1 | 7/1 | 8/1 | 10/1 | 12/1 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 十二支 | 戌 | 酉 | 戌 | 亥 | 午 | 未 | 申 |

| 旧暦(太陰暦) | 11/14 | 1/13 | 3/16 | 5/18 | 6/20 | 8/22 | 10/24 |

小=28、30日の月

| 明治26(太陽暦) | 2/1 | 4/30 | 6/1 | 9/1 | 11/1 |

|---|---|---|---|---|---|

| 十二支 | 巳 | 辰 | 巳 | 丑 | 寅 |

| 旧暦(太陰暦) | 12/15 | 2/15 | 4/17 | 7/21 | 9/23 |

旧暦とは

概要

旧暦(太陰暦)では、月日は月の満ち欠けによって決まり太陽とは無関係。

一年の季節の変化は、基本的に太陽の位置によって決まります。太陽が高いと、日差しも強く、気温が上昇。逆もまたしかり。太陽の一年間を周期を基準にして、四季の変化を判断できるようにしたのが二十四節気。

旧暦(太陰暦)から現行の太陽暦への変更は、明治六年(1873)に行われました。旧暦の場合は、江戸時代の伊勢暦(文久二年)にあるように月の大小が年によって変わります。

特徴

大小

大小とは、大の月(31日)と小の月(28日、30日)のこと。

現行暦(太陽暦)の史料(明治二六年:1893)右側の大は一、三、五、七、八、十、十二の31日の月が、左側の小は二、四、六、九、十一の28日と30日の月が並んでいます。

私たちからすれば自明なのですが改暦して二〇年、これは旧暦時代の名残です。同じ年のこちらの引札暦には「旧暦の」大小が記載されています。

日付、干支、閏月

なお上記現代語訳を見ての通り、旧暦の日付は現行暦の日付の一ヵ月~一ヵ月月半後に遅れてやって来ますが、干支(十干・十二支)は旧暦も現行暦も同じです。また数年に一回、閏月(うるうづき)が挿入されます。

現代においても、今日は旧暦何日か知りたい場合もあるでしょう。理屈としては上記現代語訳のとおりなので、ご参考ください。

コンパクトなスマート望遠鏡 天体観測_Amazon

参考文献

福田アジオ 他『知っておきたい日本の年中行事事典』(吉川弘文館、2012年)「年中行事とは 4.節供・節日 二十四節気」16頁

史料情報

- 表題:武州小川町 紙荒物 新井茂三郎[引札]

- 明治25年11月/日印刷出版、印刷兼発行者・横山良八

- 埼玉県立文書館寄託 小室家4825

- 当サイトは同館から掲載許可を頂いてます。

- ※無断転載を禁止します。

引札暦

新暦(太陽暦)

旧暦(太陰暦)

16.旧暦の大小