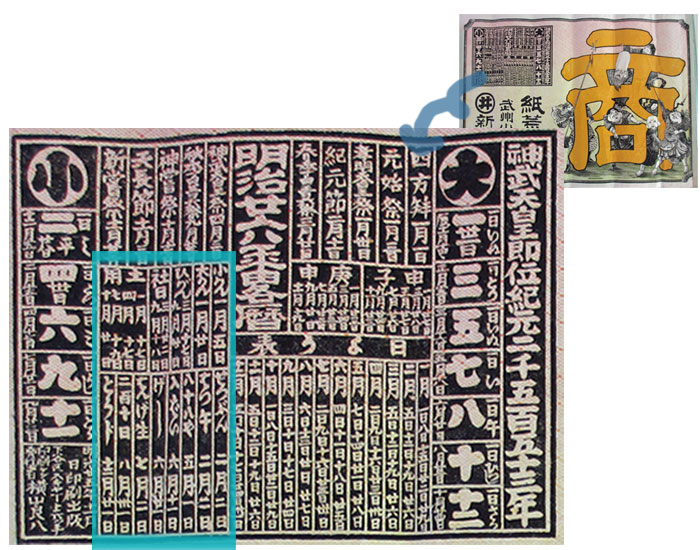

解読文(枠内)

- 小かん:一月五日、大かん:一月廿日、ひがん:三月十七日・九月廿日、社日:三月廿二日、九月十八日、土用:一月十七日・四月十七日・七月十九日・十月廿日

- せつぶん:二月二日、はつ午・二月二日、八十八や:五月一日、入ばい:六月十一日、げし:六月廿一日、はんげ生:七月二日、二百十日:八月卅一日、とうじ:十二月廿一日

二十四節気とは

一年の季節の変化は、基本的に太陽の位置によって決まります。

旧暦(太陰暦)では、月日は月の満ち欠けによって決まり、太陽とは無関係。そこで四季の変化を判断できるようにしたのが二十四節気(にじゅうしせっき)。中国で考案され、暦とともに日本に渡来しました。

二十四節気は、一年の太陽の動きを明確にしたもので、古くは冬至から冬至までを日数で二十四等分し、天保暦から立春から立春までの一年間を太陽の位置で表示することになりました。

すなわち、天球上での太陽の移動軌跡(黄道)を三六〇度に分けた横経を一五ずつ四等分して、その区切りの日に二十四節気の名称を与えました。現在は、国立天文台が計算をして毎年二月に翌年の二十四節気の日取りを決めて発表しています。

二十四節気は太陽の動きに対応しているので、現行の太陽暦の月日とほぼ固定的に対応。そのためか史料に出てきた二十四節気は四つ(小寒・大寒・夏至・冬至)と少なく、雑節(ざっせつ)は九項目にのぼります。

二十四節気一覧

●名称( 〇は上記史料の節気):月、太陽暦の月日(頃)/補記

春

- 雨水(うすい):正月中、2月19日/雪が雨になる季節。

- 啓蟄(けいちつ):二月節、3月6日/蟄虫(ちっちゅう:土中で冬眠していた虫や蛇、蛙など)がはい出る。

- 春分(しゅんぶん):二月中、3月21日/彼岸を併せて参照のこと。

- 清明(せいめい):三月節、4月5日/中国では墓参をし踏青(とうせい)を楽しむ行事がある重要な節で、沖縄の清明祭は墓に詣って先祖供養が行われる。

- 穀雨(こくう):三月中、4月20日/「雨百穀生ず。清浄明潔なり」中国明代『月令広義(げつれいこうぎ)』

夏

- 立夏(りっか):四月節、5月5日/夏の始め。

- 小満(しょうまん):四月中、5月21日/麦秋(ばくしゅう:麦を取り入れる季節)のころ。

- 芒種(ぼうしゅ):五月節、6月6日/稲や麦のような芒(のぎ:とげのような突起)をもつ作物の種を蒔くころ。西日本では梅雨に入る時期。

- 小暑(しょうしょ):六月節、7月7日/夏の到来。暑中見舞いハガキが出され、蓮が開花。

- 大暑(たいしょ):六月中、7月23日/夏土用の季節で、トンボが飛び交い、サルスベリが花をつける。

秋

- 立秋(りっしゅう):七月節、8月7日/秋に入り、残暑見舞いに変わる。実際には暑さ厳しい時期。

- 処暑(しょしょ):七月中、8月23日/暑さが止まるの意。朝夕は涼しい風が、秋の虫は鳴き始める。

- 白露(はくろ):八月節、9月8日/夜間の気温が低下して、大気中の水蒸気が露となって草葉につく。

- 秋分(しゅうぶん):八月中、9月23日/彼岸を併せて参照のこと。

- 寒露(かんろ):九月節、10月8日/北国では初氷が張るようになる。

- 霜降(そうこう):九月中、10月23日/霜が降り始めるという。

冬

- 立冬(りっとう):十月節、11月7日/暦の上で冬が始まる。

- 小雪(しょうせつ):十月中、11月22日/初冬の季節だが、ときおり小春日和になることも。

- 大雪(たいせつ):十一月節、12月7日/雪がおおいに降るようになる季節という。

- 冬至(とうじ):十一月中、12月22日/一年中で昼が最も短く、夜が長い。

- 小寒(しょうかん):十二月節、1月6日/この頃から寒さが厳しくなる。

- 大寒(たいかん):十二月中、1月20日/一年中で最も寒い頃とされる。

参考文献

- 福田アジオ 他『知っておきたい日本の年中行事事典』(吉川弘文館、2012年)「年中行事とは 4.節供・節日 二十四節気」16-18頁

- 北原保雄(著、編集)『明鏡国語辞典 第二版』(大修館書店 第二版、2010年)

史料情報

- 表題:武州小川町 紙荒物 新井茂三郎[引札]

- 明治25年11月/日印刷出版、印刷兼発行者・横山良八

- 埼玉県立文書館寄託 小室家4825

- 当サイトは同館から掲載許可を頂いてます。

- ※無断転載を禁止します。

引札暦

新暦(太陽暦)

旧暦(太陰暦)

16.旧暦の大小