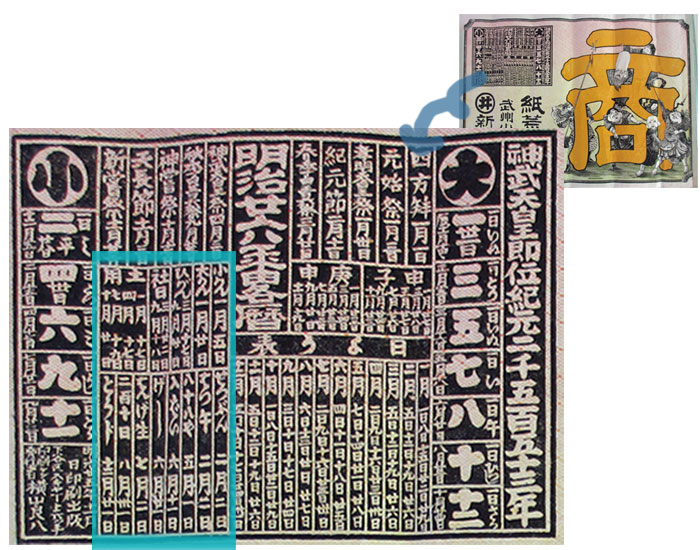

解読文(枠内)

- 前項二十四節気と併せて解読。

雑節とは

雑節(ざっせつ)は、二十四節気を補って季節感を表現する日本独自の日取り。

明治改暦により、旧来の暦に付けられた暦注(れきちゅう)と呼ばれるさまざまな日取りは原則として消えましたが、そのなかで生活に密着して、農耕その他種々の目安となり、行事が行われてきた日取りが残され、雑節と呼ばれるようになりました。

現在では、国立天文台が二月に翌年の日取りを発表。そのなかに雑節の項目があり、土用、節分、彼岸、八十八夜、入梅、半夏生、二百十日の七つを掲げています。史料にはこの他、干支で日にちが決定する社日と初午を記載。その九項目を以下に解説します。

1.土用(どよう)

一年に四回あり、立春・立夏・立秋・立冬前の各一八日間。一年にすると総計七二日間ある。その最初の日を「土用の入り」、最後の日を「土用の明け」と言い、史料は「土用入り」を示す。

2.節分(せつぶん)

立春の前日。二月三日ごろ。炒り豆をまいて悪鬼を払う習慣がある。本来、季節の分かれる日の意で、立春・立夏・立秋・立冬の前日をいう。当時の節分の様子は麻疹軽くする法参照のこと。

3.初午(はつうま)

京都の伏見稲荷大社は昔、奢(おご)った長者が餅を的にして弓を射たところ、餅が白鳥となって飛び立ち、山の峰に降り稲作が生えたので、そこに神を祀ったという話を伝える。則ちイナリはイネ・ナリの意味であり、農業の神として全国に信仰をひろめている。

4.彼岸(ひがん)

春分、秋分の日を中央に挟む七日間。

彼岸とは梵語(ぼんご)の波羅蜜多(はらみつた)の訳語で、至彼岸(悟りの境地に達する)の略。

浄土教ではこれを阿弥陀のいる浄土に至った状態と説いた。阿弥陀浄土が西方にあるところから、太陽が真東から出て真西に沈む春分・秋分の日没時に夕日を観想すると浄土にいけるとする日想観(にっそうかん)が成立。日本独自の行事と見られ、浄土教が日本に広まった平安時代から普及したか。

気候がよい時分で、寺院では彼岸会の法要や読経法話、各家々では先祖の墓に詣で、彼岸団子やおはぎなどつくって仏壇に供え、先祖供養をした。太陽や日にちなんだ民俗行事も多い。

5.社日(しゃにち)

春分・秋分に最も近い戊(つちのえ)の日。中国で社(しゃ)は土地の守護神をあらわし、この時期に土地の守護神の祭りが行われた。

春は春社(しゅんしゃ)といって地神に豊作を祈り、秋は秋社といって収穫を感謝する祭りを行う。また社日には田畑を出てはいけない、土をいじってはいけないという禁忌もひろく知られる。

6.八十八夜(はちじゅうはちや)

立春から数えて八八日目の日。五月二日ごろ。日本独自の雑節の一つで、八十八夜が暦に記載されるようになったのは、明暦二年(1658)の伊勢暦が最初。

八八という数になったのは、季節の問題ばかりではなく、「八十八」が米の文字を意味することに拠るものと思われる。八十八夜の三日後は立夏で、春と夏の変わり目にあたる。このころから農家は種まき・茶摘み・養蚕などで忙しくなる。

7.入梅(にじゅうばい)

梅雨の季節に入ること。梅雨入り。六月一一日ごろ。

実際の入梅はその年によって、また地方によって異なるが、農家にとって入梅は田植えをはじめとする農作業の段取りを組む目安として意味をもっていた。ただ現在は、暦日における入梅とは関係なく気象庁が梅雨入りを発表している。

8.半夏生(はんげしょう)

夏至から一一日目。七月二日ごろ。

半夏(はんげ)とはカラスビシャクというドクダミ科の草のことで、半夏生はそれが生える時期という意味。この日は天から毒が降るといわれ、東京都青梅市では悪病をもった魔物が井戸を覗いて中に毒を入れるので、板や筵(むしろ)などで蓋(ふた)をしたという。

土地によって、ハゲ・ハンゲ・ハゲシオなどと呼ばれ、季節の変わり目で農作業の大切な目安とされてきた。すなわち農家では田植えはこの日までに終わらせるべきとされている。

9.二百十日(にひゃくとおか)

立春から数えて二百一〇日目。九月一日ごろで、この日は厄日・荒れ日とされている。二百十日が記されたのは八十八夜と同じく明暦二年(1658)の伊勢暦が最初。

二百十日のころは季節の変わり目で台風が襲来する時期であるとともに、稲の花が咲き穂を出し始める時期なので、その収穫をひかえて暴風雨があると稲作が大きな打撃を受ける。

そのため、二百十日直前から当日に風祭(かざまつ)りや風除けの呪(まじない)いをしたりする。風祭りは農作物を風の害から守るために行われる儀礼で、村人が鎮守などに集まり日待ち・お籠(こ)もりをして飲食、念仏を行う事例が多い。

参考文献

福田アジオ 他『知っておきたい日本の年中行事事典』(吉川弘文館、2012年)

史料情報

- 表題:武州小川町 紙荒物 新井茂三郎[引札]

- 明治25年11月/日印刷出版、印刷兼発行者・横山良八

- 埼玉県立文書館寄託 小室家4825

- 当サイトは同館から掲載許可を頂いてます。

- ※無断転載を禁止します。

引札暦

新暦(太陽暦)

旧暦(太陰暦)

16.旧暦の大小