解説

1.暮らし

江戸時代、隠居生活は恵まれた百姓のみ。老後も働ける限りは働きます。

しかし重労働は体力的に難しいので、稲の穫り入れ後の落穂拾い、稲の品種計量などの軽作業などをしていたようです[註1]。

当時、学者が書いた農書が出回り、文字による伝達・普及によって、老人の蓄えてきた知識は顧みられなくなったという説があります。しかし地域の年配者の持つ技術と、長い人生経験に基づく教えは農民の間で伝承され続けました。

また不義密通やアルコール依存の息子などの証文に見られるように、村にもめごとがあった際に、その仲裁に期待されていた存在が老人でした。老人は現実社会の利害関係からある程度超越しており、人生経験も豊富だからです。

子供と老人は神や仏の世界に一番近い存在あり、現代のように老人を劣等者と見なすことはありませんでした。明治以降は、近代科学の知識や技術が猛威を振るい、老人の知識や技術を飲みこんでいきました。

2.介護

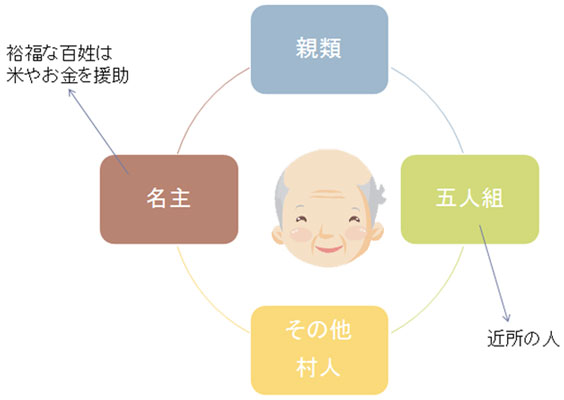

江戸時代、介護は男性家長の役割。家の中に介護者がいないお年寄りは、親類縁者はもとより、村人たちに支えられていました。村の長である、比較的裕福な名主はもとより、五人組というご近所ネットワークもここでその力を発揮。その他村人も介護に当たりました。

3.寿命

ところで江戸時代の人々は、どのくらい生きるのでしょうか。平均寿命はリンク先をご参照ください。武州入間郡平山村(埼玉県入間郡毛呂山町)の宗門人別帳(戸籍)による最高齢は、安政二年(1855)が家主・文蔵八六才、同六年(1859)は家主・幸蔵の母みつ八六才です。

【公式】あしふみ 健幸ライフ 非電動 座ったまま歩く_Amazon

補註

- 大藤修『近世村人のライフサイクル(日本史リブレット)』(山川出版社、2003年)