解読文

原文

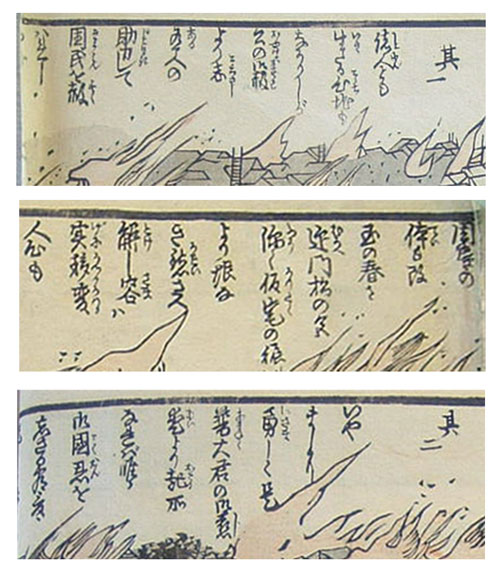

諸人(しよにん)とも生(いき)たる心地(ここち)もなかりしが、公(おゝやけ)の御救(おすくい)より志(こゝろさし)有(ある)人の助力(じよりき)して国民を救(すく)はれし

周□の体(てい)も改、玉の春を迎え門松の宮深(ふか)く、仮宅(かりたく)の穏より□なき愁(うれい)さへ解(とけ)し容(さま)は実(げに)移変(うつりかわる)人心も

其二 いやましけり勇(いさま)ましく、是普(あまねく)大君の御慈愛(じあい)より、起(おこり)所なれば唯御国恩を忘さる常々度

現代語訳

もろもろの人とも生きたる心地もなかったが、公(おおやけ)の御救(おすくい)から志し有る人の助力(じょりき)により国民は救(すく)われた。

(地震があった安政二年(1855)一〇月から)周辺の見た目も改め、玉の春を迎え門松の神社深かく、仮宅の穏やかさから、理由なき愁(うれ)いさえ解ける容(さま)は、実(げに)移り変わった。人心も。

其二 いやが上に勇ましく、これ普(あまねく)大君の御慈愛より起る所なれば、ただ御国恩を忘さる常々度

解説

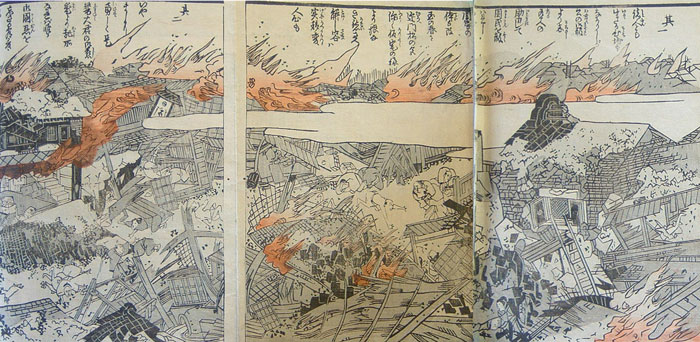

史料は安政の大地震を伝えるもので、「公(おゝやけ)の御救(おすくい)」とあります。実際、幕府は緊急措置として、被災した庶民には救小屋(すくいごや)を建て、炊き出し、救い米などを与えました[註]。

恐れながらくずし字拡大の二段目が、はっきりしない文字が二、三ありました。然しながら史料から、震災により公や志し有る人によって国民が救われたことが読み取れます。

防災のミカタ 非常食 セット 5年保存_Amazon

補註

東京都江戸東京博物館 学芸課展示係 編『図表でみる江戸・東京の世界』(東京都江戸東京博物館、1998年)「災害情報と復旧_安政江戸地震の情報伝播」109頁

史料情報

- 表題:安政見聞誌 上

- 年代:-(江戸時代)/一勇斎国芳・一度斎芳綱・鶯斎国周 画

- 埼玉県立文書館寄託 小室家2743

- 当サイトは同館から掲載許可を頂いてます。

- ※無断転載を禁止します。