現代語訳

天地の変にしたがって、人情もまた変わる事あるだろうか。この度の大地震の後、再び大震れがあるだろう事を懼(おそ)れて人々は大路(ちまた)に仮菴(かりあん)をつくった。

それを住まいにし、囲ひは疎かにして、かの天智帝が作られた歌のように、かりほの庵の苫(とま)のあらくして、夜露(よつゆ)は漏れて、透間の風は肌にしみ、寝ながら大空の星を望んだ。

震災後はどんな時でも非常におそろしく、一夜も本宅で寝ることが難しいことを皆喜び、本宅の戸じまりよく潰れ傾きもしない二階家などは中々に物おそろしく、誰も誰もそれに入って寝る者が一人もない。

幼子(おさなご)がわやわや言って、泣き叫ぶのを叱りこらす詞(ことば)にも「左様に泣いてはこのかり庵には置がたし。本宅へつかわし寝かすべし。」などと言えば倅は懼れて泣きやむ。

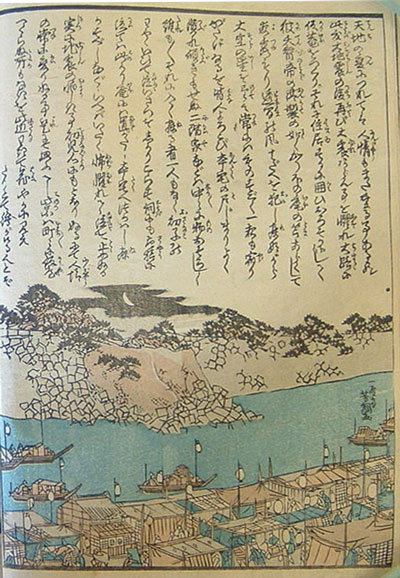

実に地震の怖しい事は幼心にもわかるので、人情が常に変わる事、これに思うべきだ。この図は、町々に仮屋をつくらない所はなく、この辺りはとりわけ花やかに見えたので描いた。

>>原文(史料解読文)

解説

史料は一見花やかに見えますが、安政の大地震後の仮屋(仮に作った粗末な小屋)が立ち並ぶ風景を描いています。要するに江戸時代の仮設住宅です。

震災後、当時の人々は立派な家で孤立して生活するより、粗末な仮屋でもみんなで寄り添って生活する方が落ち着くようです。しかもそれを楽しんでいる様子が史料からうかがえます。

原文

天地(てんち)の変(へん)につれては、人情(にんじやう)もまた変わる事ある歟、此度(このたび)大地震(おゝちしん)の後(のち)、再(ふたゝ)び大震(ゆれ)あらん事を懼(おそ)れ、大路(ちまた)に仮菴(かりあん)をつくり。

それに住居(すまゐ)するに、囲(かこ)ひおろそかにして彼(かの)天智帝(てんぢのみかど)の謹製(おんうた)の如(こと)く、かりほの庵(いほ)の苫(とま)のあらくして夜露(よつゆ)もり透間(ま)の風はだへを犯(おか)し、寝(ね)ながら、大空(そら)の星(ほし)を望(のそ)み、

常(つね)にはものすごく一夜も宿(やど)りがたげなるを皆(みな)人よろこび、本宅(ほんたく)の戸(と)じまりよく、潰(つぶ)れ傾(かたぶ)きもせぬ二階家(にかいや)などは、中々(なか/\)に物(もの)おそろしく、

誰(たれ)も/\それに入て寝(ね)る者一人もなく、幼子(おさなこ)のわやゝいひて、泣(なき)いさつをしかりこらす、詞(ことば)にも左様(さゆう)に、

泣(ない)ては此(この)かり庵(いほ)には置(をき)かたし、本宅(たく)へつかはし、寝(ね)かすべし、などゝいへばいたく倅(わぢ)懼(おそ)れて泣(なき)を止(とゝ)めぬる

実(じつ)に地震(ぢしん)の怖(をそろ)しき事、幼児心(をさなごゝろ)にもとおりぬるにて、人情(にじやう)の常(つね)に変(かは)りぬる事、是(これ)にて思うふへし、此図(このつ)は町々(まち/\)に仮屋(かりや)つくらぬ所(ところ)なきを、此辺(あたり)わきて花(はな)やかに見えたりとて絵(へ)がける也とぞ

史料情報

- 表題:安政見聞誌 上

- 年代:-(江戸時代)/一勇斎国芳・一度斎芳綱・鶯斎国周 画

- 埼玉県立文書館寄託 小室家2743

- 当サイトは同館から掲載許可を頂いています。

- ※無断転載を禁止します。

安政見聞誌

12.仮設住宅 13.余震記録