異体字とは

概要

何をもって異体字というのか、これには様々な意見があり、明確な定義づけは今のところ確定していません。

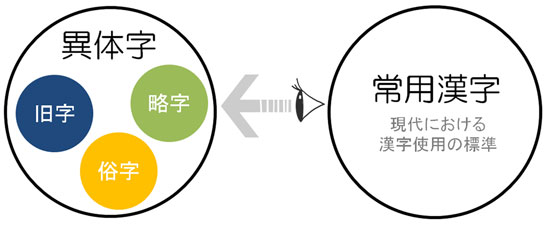

然しながら一般に異体字とは、常用漢字とは異なるけど意味・発音が同じで通用する漢字を言います。「対」「群」に対して「對」「羣」などがあります。以下にもっと砕けた解説。

高島俊男(中国文学)曰く「今は機械で字を打つから猫も杓子も同じ字になるが、以前手で書いていたころは、人によって無数の異体字があったものです。今回は、そのうち活字で出せるものについてのお話、ということになります。異体字とは、「見た目はちょっとちがうけど同じ字」ということです。」[文献1]

旧字との違い

旧字とは、常用漢字の "もとの字"で「沢」「竜」に対する「澤」「龍」などを言います。

常用漢字は一般に、旧字の字画を減らした漢字。戦後、わざわざ見っともない字体を作ってしまったがゆえに、余計話がややこしくなっています。この方向からいくと異体字とは、もとの字(旧字)および常用漢字以外の漢字となります。

その漢字が、旧字か異体字か何なのか区(區)別したい場合はその都度、一字一字『漢和辞典』で引けば解決します。然しながら常用漢字(統一字体)が作られた理由も、こうした混乱を減らすためだったはず。

例えば常用漢字「宝」は、旧字が寶、古字が寳、略字が珎、他に俗字などが存在。寶と寳の違いがわからない方がむしろ自然ですし、こういうの全部ひっくるめて「一般に」常用漢字に対(對)して異体字と言ってしまっていい、と個人的には考えています。いちいち漢和辞典を引くのも現実的でないでしょう。

詳細

さて常用漢字「宝」は、旧字「寶」の「略字」。つまり視点を変えれば、常用漢字にも旧字や略字、俗字が存在するということになります。

つまり自分は「常用漢字から見て」異(异)体字とか旧(舊)字とか言っているのか、「旧字から見て」略(畧)字とか常用漢字とか言っているのか、が重要になってきます。

則ち常用漢字、異体字、旧字等の関係は客観ではなく、あくまで主観――自分の視点(點)がどこから何を見ようと(あるいは語ろうと)しているのかを強く意識しなければ、わけがわからなくなります。

ここではあくまで「常用漢字から見て」、異体字(旧字、略体、俗字)かどうかをお話しています。

けだし専門家でない限り「旧字から見て」漢字を語る人はまずいませんので、とりあえず上の図(圖)のイメージを押さえておけば問題ないでしょう。結論として異体字と旧字の「区別」など全く無意味、どうでもいいです。何も困りません。

セーラー万年筆 プロフィット21 ブラック_Amazon