図

江戸時代 銭貨(せんか)

|

|

|

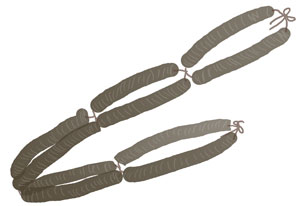

| 一文銭 | 百文銭 | 一貫文 |

|---|---|---|

| 寛永通宝 | 天保通宝 | 「さし」という紐に一文銭を一千枚通す |

| 1636~1860 | 1835~ | - |

単位

江戸時代 貨幣

銭貨

銭(ぜに)一文

円換算 計算式

解説

江戸時代の貨幣には金貨・銀貨・銭貨の三種あり、文(もん)は銭貨の単位。江戸時代の代表的貨幣である寛永通宝一枚が一文にあたります。

さて上記計算式は当サイトオリジナルにして、米5kgで2,500円、金一両=約75,000円とした場合の試算。令和七年(2025)現在、米価高騰につき金一両=約135,000円で計算すると、銭一文は約20円となります。もっとも上記計算式を用いれば、ご自分の経済感覚でスパッと解を求めることができます。

銭百文

ややこしいのですが、普通一文銭九六枚で百文として通用しました。よって銭一文12円として銭百文は、12×96=1,152円。米価高騰につき、銭一文20円で換算すると1,920円。いずれも銀一匁と同じくらいの額です。

天保通宝は天保銭、百文銭とも言われていますが、これは実際に八〇文の価値しかありません。また、銭百枚で百文と計算することを長銭(ちょうせん)と言います。九六銭換算法や長銭について詳しくは、村入用帳をご参照ください。

一貫文

一文銭をひもに一千枚通したものを一貫文と言い、千文が一貫となります。

上記で銭百文を1,152円としたので、これに10を掛けると一貫文は11,520円。米価高騰につき銭百文を1,920円とすると、一貫文は約20,000円。

【寛永通宝・本物の古銭】根付け 11波 新寛永銭_Amazon

補註

学芸課展示係 編『図表でみる江戸・東京の世界』(東京都江戸東京博物館、1998年)「金・銀・銭 三貨の比率」80-81頁

度量衡講座

3.石盛:4.石盛と石高を極める1 5.その2