解読文

原文

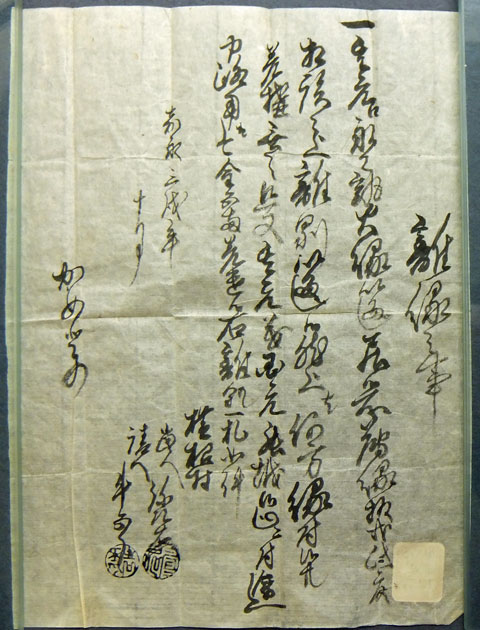

離縁之事/一 其元江永々熟縁いたし居候所、薄緑極共、此度相談之上、離別いたし候、然上者、何方縁付候共、差構無之、且又其元義国元罷越候趣ニ付、途中路用として金五両差遣候、右離別一札如件

嘉永三戌年十月/横根村当人 弥左右衛門㊞、請人牛五郎㊞/かめとの

現代語訳

かめさんへ。永久に夫婦でいたところ、はかない縁として極まってこの度相談のうえ離別しました。そういうことですので、どちらへ嫁入りしましても、咎めたりすることはありません。その上にまた、かめさんが郷里に行かれる事情に付き、途中の旅費として金五両(約三八万円)を遣わします。離別の一通は右の通りです。

解説

前項の三行半(天保五)に続き、当史料も江戸時代の離縁状です。当史料は三行半に収まっているものの、一般の三行半と比べ文字数の多いです。また、読んでみると意外にもくずし字が難しいです。

江戸時代、離縁状を出さない、あるいはもらわない再婚は処罰の対象となりました。男性よりも女性の方が刑罰が重かったのですが、後期になると(公事方御定書)以前に比べ妻の刑罰が著しく軽減され、男女の刑罰に差異は見られなくなりました。

当三行半本文に「此度相談之上」とあります。離縁には、仲人はじめ、その家をめぐる様々な人々が介入するのが通例で、当三行半文末には請人(保証人)の名が見えます。

三下半は耳にされた方も少なくないと思います。しかし長い間保管しておくものではないので、他の証文類に比べると残り方は多いとはいえません。実際、埼玉県立文書館で三下半を探すも、人別送り状や奉公人請状などに比べると見つけにくく、そうした面からいっても当史料は貴重な一通のように思います。

はんこチタン1本セット 個人用印鑑 ケース付き_Amazon

参考文献

- 森安彦「第5回 夫婦の間の約束事」『古文書を読んでみよう-文書で知る江戸の農村のくらし』(日本放送出版協会 、2001年)「離縁状 嘉永五二月一日」34-35頁

- 高木侃『三くだり半と縁切寺』(吉川弘文館 、2014年)

- 菅野則子、桜井由幾「養子証文・離縁状」『入門 古文書を楽しむ』(竹内書店新社、2000年)192-193頁

史料情報

- 表題:離縁之事(かめ)

- 埼玉県立文書館所蔵 田中(恭)家1257

- 当サイトは同館から掲載許可を頂いてます。

- ※無断転載を禁止します。