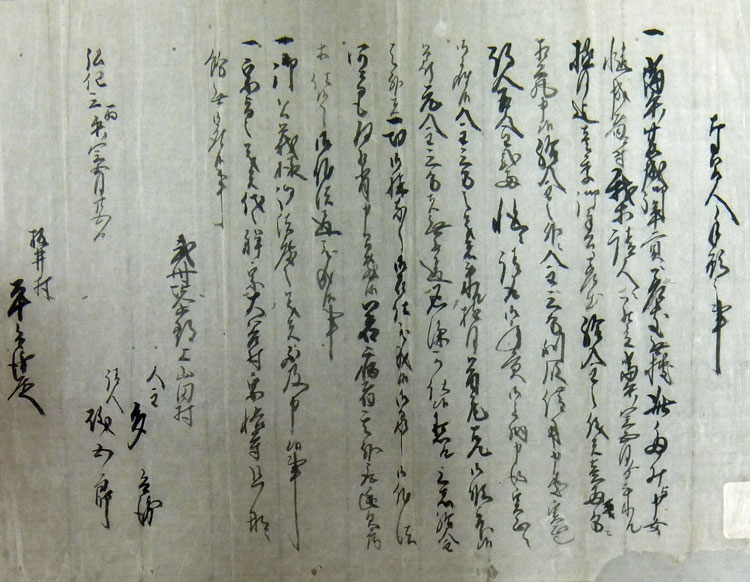

奉公人請状

概要

奉公人請状(ほうこうにんうけじょう)とは、簡単にいうと江戸時代の労働契約書です。

現代とは逆で雇用主ではなく、雇われる側が労働条件等を書いて雇用主に提出します。また雇われる本人が奉公人請状を書くのではなく、身元保証人の父兄など親類縁者が書きました。

どんなことを書くのか、次に書式を見てみましょう。

書式

- 表題(奉公人請状之事、奉公人手形之事など)

- 差出人が○○を奉公に出す理由(年貢の未進など)

- 奉公の期間、給料の額

- 借りているお金については御暇(おいとま)いただいた時に返済

- お家の作法を遵守

- 病気、逃亡などをした場合、作法の通りにしてください。

- 御公儀様の法令のことは言うまでもありません。

- 奉公人(差出人)の宗派・檀家

- 年月日

- 差出人:人主(ひとぬし:保証人。大概は親類縁者)□□、請人(うけにん・連帯保証人)◇◇

- 宛名:奉公先の名主や寺、商人などの名前

史料の解読文は前頁に記載しましたが、まず最初に書式を頭に入れておくと解読しやすいと思います。

とは言っても、古文書に慣れた方でないと文面もやや長いので難易度は高いと思います。かくして次頁で別の奉公人請状をおさらいとして解読してみましょう。

参考資料

- 桜井由幾「奉公人請状」 『入門 古文書を楽しむ』(竹内書店新社、2000年)187頁

- 嗣永芳照『古文書入門講座』(新人物往来社、1992年)

史料情報

- 表題:奉公人手形之事(多み壱季奉公ニ付)

- 埼玉県立文書館所蔵 飯島家507

- 当サイトは同館から掲載許可を頂いてます。

- ※無断転載を禁止します。