解読文

原文

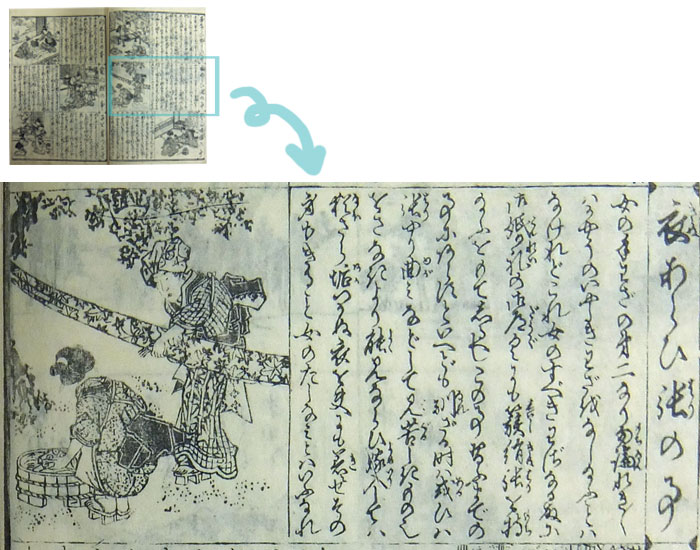

衣(きぬ)あらひ・張(はり)の事

女の手わざの第二なり、内論(うちろん)れき/\は、かやうの、いやきわざをなし給ふとことはなけれど、

これ女のすべきわざなる故に、御婚礼(こんれい)の御道具(どうぐ)にも、□(しいし)絹張(きぬばり・しわをのばす道具)を持(もち)給ふをもてしるへし。

この事、習ふまでの事にあらすといへども、馴(なれ)ざる時は、或(ある)ひは、張(はり)やり曲(ゆが)みなどして、見苦(ぐうる)しきもの也

をさなきより能(よく)見ならひ、嫁入(よめいり)しては、猶(なほ)さら、垢(あか)つかぬ衣を夫にも着(き)せ、その身もきること、女のたしなみといふなれ

現代語訳

衣洗い・張りの事

洗濯と衣を張ることは、女の手仕事・第二である。内論(うちろん:経文や経書の論議)などは、このような嫌気がする仕事もないと言うけれど、これは女のすべき仕事である。

よってご婚礼のお道具にも、伸子(しいし:布が縮まないようにする道具)や絹張(きぬはり:しわを伸ばす道具)を入れて持っておくことを知るべきである。洗濯としわを伸ばすことは、習うほどのことでもないといえども、馴れない時は張った布が曲(ゆが)んだりして見苦しいものである。

幼い時よりよく見習って嫁入りしたら、なおさら垢(あか)がつかない衣を夫にも着せ、自身も着ることを女のたしなみと言うのだ。

解説

『女大学』より、女性がしなければいけないこと第一が手習い、第二が当史料、洗濯です。洗濯と合わせてしわの伸ばし、現代で言えば要するにアイロンがけも女のすべき仕事と説いています。

「このような嫌気がする仕事もない」と率直な意見です。

東芝 全自動洗濯機 7kg AW-700Z2(W)_Amazon

史料情報

- 表題:女大学栄文庫

- 年代:嘉永4. 8.(1851)/栄久堂 山本平吉 梓

- 埼玉県立文書館収蔵 小室家文書2342

- 当サイトは同館から掲載許可を頂いてます。

- ※無断転載を禁止します。