解読文

原文

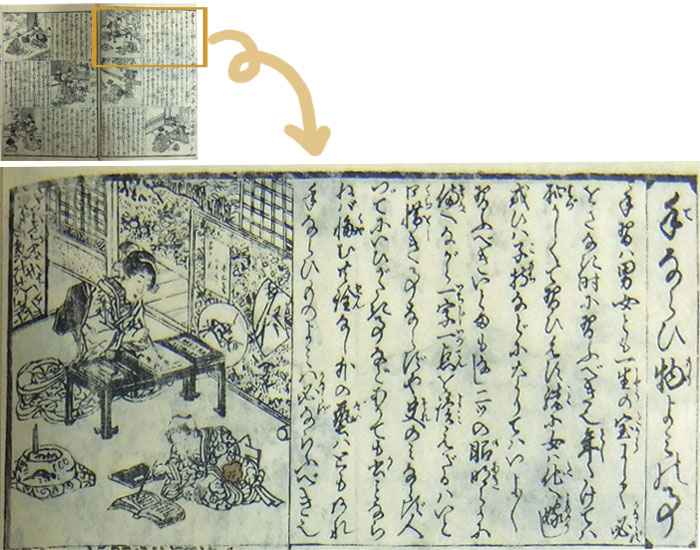

手(て)ならひ・物(もの)よみの事

手習は、男女とも一生(しやう)の宝(たから)にして、必(かならず)をさなき時に習ふべき也、年(とし)たけては恥(はづ)かしくて習ひえす

殊(こと)に、女は他(た)へ嫁(よめかう)し、或ひは、子持(こもち)などになりては、いよ/\習ふべきいとまもなし

二ツの眼(め)、明(あき)らかに備(そな)へながら、一字(いちじ)一点(いつてん)を読(よみ)えざるは、いと口惜(くちをし)しき事ならずや

夫(それ)のみならず、人づてに、いひがたき事などありても、書(かく)ことならねば悔(くやむ)共詮(せん)なし、外の芸(げい)はともあれ、手ならひ・ものよみは、必(かならず)ならふべき也

現代語訳

手習い・物読みの事

習字は男女とも一生の宝にして、必ず幼い時に習ふべきである。年をとってからでは、恥ずかしくて習えない。殊に女は他へ嫁ぎ、或いは子持ちなどになってからでは、いよいよ習ふべきいとまもない。

二つの眼を明らか[註]に備えながら、一字一点を読むことができないのは、大変口惜い事ではないか。それのみならず、人づてには言い難い事などがあって、書くこともできなければ、悔やんでも悔やみきれない。

外の芸はともあれ、習字・物読みは、必ず習うべきである。

補註

- 眼を明らか…『論語』李氏10「視るには明に思ひ」

解説

『女大学』巻頭ページには、挿絵付で六つの項目に分け、女子が守るべき事柄を変体仮名や異体字(旧字)で書かれています。

手習いとは習字のこと。本書の挿絵にも、熱心に習字に取り組んでいる姿が描かれています。児童教育の私塾・寺子屋は、学科は読書算術等も授けましたが、習字が主でした。手本に使うは本書『女大学』の書風はもとより、商売往来や百姓往来などがありました。

さて、女子の地位が低かった江戸時代、本書第一項目で学問の重要性を説いているというのは、ちょっと意外です。

然しながら、これは本書オリジナルというより、「学びて時にこれを習う」から始まる『論語』第一章「学而」(がくじ)に倣っているという見方もできます。幕府の正学はきほん儒教(朱子学)であり、儒教で好学であることは、最も大切なことの一つでした。

呉竹 書道セット 書道用品セット 黒_Amazon

史料情報

- 表題:女大学栄文庫

- 年代:嘉永4. 8.(1851)/栄久堂 山本平吉 梓

- 埼玉県立文書館収蔵 小室家文書2342

- 当サイトは同館から掲載許可を頂いてます。

- ※無断転載を禁止します。