史料

|

|

|

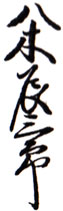

| 長井左衛門 | 夏目杢左衛門 | 八木辰三郎 |

| 左衛門の典型的なくずし方。 | 古文書において夏のくずし字は結構難読。 | 辰は干支を記述する際によく使う。 |

|

|

|

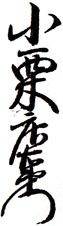

| 宮池六蔵 | 江川太郎左衛門 | 小栗庄右衛門 |

| 蔵は難読だが江戸時代、名前に蔵がつく人は多い。 | 江戸幕府の世襲代官の通称。江川氏三六代・英龍(ひでたつ)。 | 庄が店に見えるが、店右衛門はありえないので庄を採用。 |

|

|

|

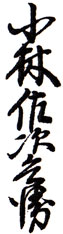

| 桜井作之進 | 小林佐次兵衛 | 伊勢平五郎 |

| 非常に読みにくい。作はくずし字の典型。 | 兵衛の基本のくずし方。慣れるしかない。 | 古文書で五のくずし字は意外に難読。 |

|

|

|

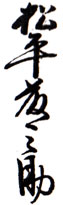

| 松平藤之助 | 山本勘一 | 渡辺半十郎 |

| 藤の字体は頻出文字のため記号化する。知らないと読めない。 | 特に問題ないだろう。 | 辺は旧字・邊の通俗体。(邉は異体字) |

解説

武士にも大名から旗本、御徒・与力など様々ありますが、武士は公において苗字を名乗ることが許されていました。

然しながら八王子千人同心、更にマニアックなところで尾張藩鷹場御案内役のように、農民身分でありながら苗字や刀を許された人々もいます。

名にはきほん差別はないので、苗字ではなく名だけで武士か百姓かは区別できません。従って苗字あれど官職名もなければ古文書としての全体の文脈もない場合、武士の可能性が高いに留まります。蛇足ながら当時、衣服で身分を判別するのも意外に難しいらしいのです。

百姓も苗字はありましたが、印章に顕し捺印、公に書くことはできません。また百姓は、通行手形の例のように武士(役人)より小さく書きます。

実のところ、この頁を制作した私にしても、この人だれだっけ? 自分を信じて「恐らく」武士には違いないだろうが…の状況に陥っています。反省すると共に、全体の文脈の重要性を改めて実感します。