解読文

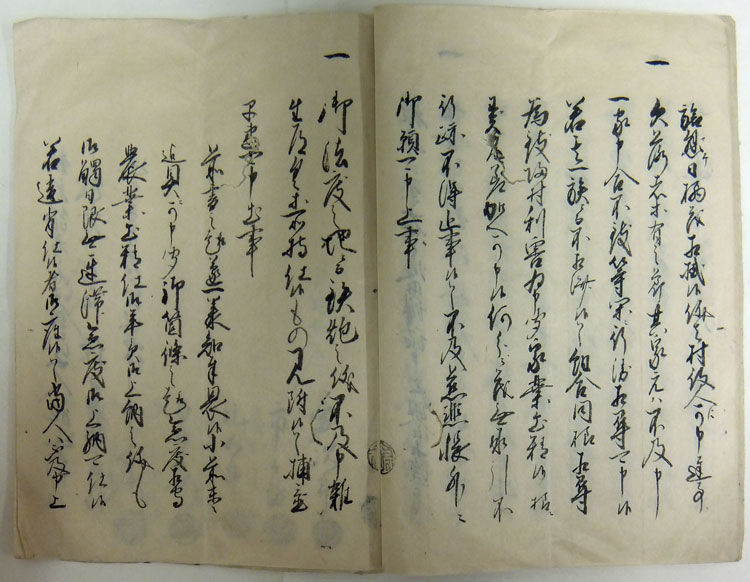

原文

旅懸ヶ日柄茂相掛候儀者、村役人に可申達事

一、欠落者等有之節、其家元ハ不及申、一家申合不致等閑行衛相尋可申候、若其一族二而不相済候ハヽ、組合同様相尋為致帰村利害為申聞家業出精候様、異見差加へ可申候、何分ニも無承引不行跡不得止事候ハヽ、不及慈悲帳外ニ御願可申上事

一、御法度之地二而、鉄砲之儀不及申雑(殺)生道具等所持仕候もの見附候ハヽ、捕置早速可申出事

前書之趣遂一承知奉畏候、小前末々迄具ニ可申聞御箇条之趣、急度相守農業出精仕、御年貢御上納之儀も御触日限無遅滞急度上納可仕候、若相違仕候者御座候ハヽ当人ハ不及申上 >>読み下し文

現代語訳

(…一二条続き)旅の日数がかかるときは、村役人に言って置くこと。

第一三条:失踪した者等があった時は、その宗家は言うまでもなく一家が相談し、おざなりにせず行方を探し求めること。もしその一族で解決できなければ、五人組が同様に問いただし、村に帰らせ説き諭し、家業に精を出すよう忠告を付け加えること。何を言っても承諾せず、行いがわるく、仕方がないなら慈悲に及ばず、宗門人別帳(戸籍)から名前を除くことを(村役人に)お願いすること。

第一四条:御法度の地において鉄砲のことは言うまでものなく、殺生道具等を所持する者を見つけたならば、捕りおさえて早速報告すること。

文末:前書の内容は一つひとつ承知し、ひたすら恐れ入ること。水呑百姓まで含めて全員が詳しく聞き入れるべき条項の内容なので必ず守り、農業に精を出し、年貢を上納することも、お触れの期限に遅れないよう必ず上納すること。もし違反者がいたならば、本人は言うまでもなく…次項へ続く

解説

概要

- 第一二条:文政改革 前文第一条の無宿の取締り 参照のこと。

- 第一三条:同上。実際、当村では過去に変死体が発見された。

- 第一四条:鷹場は、鉄砲の所持及び殺生禁止。

- 文末:当史料・第三条の年貢納入について、改めて忠告する。

用語

右頁後ろ三~二行目の不行跡(ぶぎょうせき)は、行動がよくないことの意。同行の不得止事は「やむことをえず」、左頁後ろから四行目の具二は「つぶさに」と読みます。

史料情報

読み下し文

旅懸け日柄も相掛けそうろうぎは、村役人に申達しべき事

一(ひとつ)、欠落者(かけおちもの)等これ有りせつ、その家元は申すに及ばず、一家申合い等閑致さず、行衛(ゆくえ)相尋ね申すべく候、もしその一族にて、相済ずそうらわば、組合同様相尋ね帰村いたさせ、

利害申し聞かせ家業出精(しゅっせい)そうろうよう、異見(いけん)差加え申すべく候、何分にも承引(しょういん)無く不行跡(ぶぎょうせき)止むことを得ずそうらわば、慈悲に及ばず帳外に御願い申上げべき事

一(ひとつ)、御法度の地にて、鉄砲の儀申す及ばず殺生道具等、所持仕りそうろうもの見附(みつけ)そうらわば、捕り置き早速申出ずべき事

前書の趣き遂一(ちくいち)承知畏み奉り候、小前末々(こまえすえずえ)までつぶさに申し聞くべき御箇条の趣き、きっと相守り農業出精(しゅっせい)仕り、御年貢御上納の儀も御触れ日限(にちげん)遅滞なく、きっと上納仕るべく候、もし相違仕りそうろう者(もの)ござそうらわば、当人は申上げに及ばず、