旅行用心集とは

概要

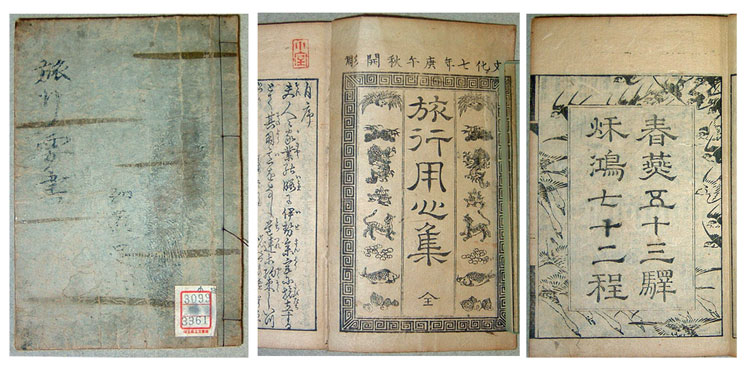

『旅行用心集』は、八隅蘆庵(やすみ-ろあん)著の江戸時代の旅行マニュアル[註2]。旅の心得、遭遇する危険な虫、荷物、諸国の温泉などを絵入りで紹介しています。

四方の国へ旅した著者

刊行の経緯について自序(史料 扉)に「夫(それ)人々家業の暇(いとま)に伊勢参宮に旅立ちする」。私(蘆庵)が「若きより旅行を好んで四方の国へ」杖を手に歩いた。

これを知った友人が「春秋旅立する毎(こと)に」道案内を請うので「度々是彼(これかれ)認(したゝ)め」たけれど「近頃は年老(をひ)て」その都度に筆を取って、その求めに応じるもしんどくなった。

かくして「是迄人々に認(したゝ)め遣(つかわ)したるを集め、其上にて旅の助けに成べく」いろいろを「我思ひ出るに任せて出」して小冊とした。

時代背景

さて、ふつう村人は年貢納入のため日々農事に従事。蘆庵のような「若きより旅行を好んで四方の国へ」旅立ち、これを友人にアドバイス、果てはこのような本まで出版などは教養なくしてならず。詳しくは代参講に譲りますが、必ずしも当時の一般的な人間の型ではありません。

というか荻生徂徠『政談』に「上下困窮シ…上下皆旅宿(旅行中の宿屋ずまい)ノ境界(きょうがい:境遇)」ならば、わざわざ旅行に出かけこともないと思います。

しかし「江戸中ノ者 旅宿ト言心ハ夢ニモ著(つか)ズ」。旅人は予め行き先の国の情報を得ないと、今以上に(頭巾の頁など参照するに)難儀することもあったようです。けだし当時は現代のように均質な生活をしているわけでなく、国内でも「国」が変われば鷹場村のように法までガラッと変わったりします。

優れた草双紙

そうとくれば現代とは、旅の仕方や心得は勿論、宿側の対応もだいぶ違ってきます。そうしたズレから、本書は噴き出してしまう所も結構あること以上に出て、旅の事柄に関して具体的且つわかりやすく記載、最も優れている草双紙(絵入りの読み物)の一だと思います。

新幹線や飛行機、あるいはネットのない時代の方が、旅が面白そう、とうやらましくなるくらいには――

パナソニック デジタルハイビジョン ビデオカメラ_Amazon

補註

註1

- 巻頭次頁は東海道 木曽路(中山道)。春燕五十三駅は、春の酒宴を楽しむ(東海道)五十三次。

- 秋鴻七十二程は、秋の広大な(中山道)七十二次の道程。中山道は六九宿であるが、七十二候(二十四節気の各気をさらに三候に細分した季節の区分)になぞらえ、実数ではなく七十二程と表現したカ。

註2

史料情報

- 表題:旅行用心集/文化7(1810)

- 八隅芦庵 著、彫工:佐脇庄兵衛・同 伊三郎、出版元:須原屋茂兵衛・須原屋伊八

- 埼玉県立文書館寄託 小室家文書3361

- 当サイトは同館から掲載許可を頂いてます。

- ※無断転載を禁止します。