概要

幕府は村の戸籍から外れた無宿対策として、文化二年(1805)に関東取締出役(八州廻り)を創設。彼らの活動を効果的にするために、文政の改革(文政一〇年:1827)で組合村を編成しました。

すなわち関東八カ国の村々は組合村として、領主が誰であろうと幕府領、大名領、旗本知行、寺社領の区別なく関東取締出役の管轄下に置きました。しかし徳川御三家の水戸藩がこれを激しく拒否し、例外として組合村編成から除外されました。

機能

組合村の機能は、警察的取締支配の強化、村内訴訟の処理、経済統制、若者組の対策等があります。更に小組合は村を相互監視し、無宿や悪党集団が入った時は組合村で対応し、取押えなければなりませんでした。

小組合

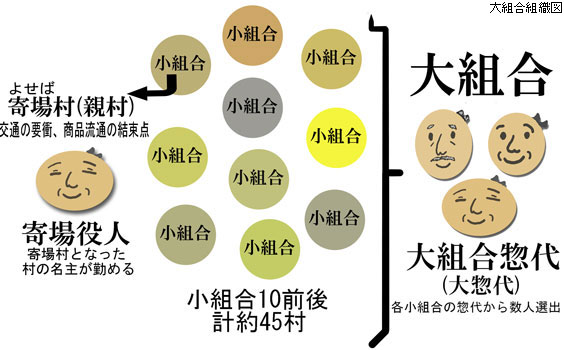

組合村は、近隣の村々を三~五、六カ村を組み合わせて小組合としました。また、小組合の中の名主で身分相応の者を選出して、小組合惣代(小惣代)としました。

大組合

更にこの小組合を一〇前後集めて、村数にして四五村を組織したのが大組合。そして各小組合の小組合惣代(小惣代)から、大組合惣代(大惣代)が数人選ばれ、大組合を取り仕切りました。

寄場村(親村)

寄場役人

大組合から、交通の要衝(ようしょう)や商品流通の中心として選ばれた小組合は、寄場村(親村)となりました。寄場村の名主は大組合惣代且つ寄場役人として、大組合を取りまとめました。

囲捕理場(かこいほりじょう)

寄場には囲捕理場(仮牢)が設置されて、囚人や無宿を預かりました。囚人や無宿は増加の一途を辿りますが、その経費は農民負担となりました。

考察

これ、何なんでしょうね…。とか言っちゃいけないのかな? そもそも村というのは、男性家長からなる五人組という相互監視体制。この上には村方三役、旗本知行所なり代官もいます。また関東の村々は、複数の領主から支配を受ける相給村が多いです。

加えて武蔵国西部にある尾張藩鷹場では、幕府と尾張藩の二重支配を受け、則ち双方の法が違うので、八王子千人同心の鉄砲の稽古(安政五)に見られるように、政治ないし治安上の矛盾が生じました。

かくして幕府が尽力すべきことは、この複雑な支配体制を解消することに思えますが、組合村で更に複雑になった印象です。けだし組合村を編成しても、八州廻りの人員は減るどころか増え、また寄場囚人預けも激増、農民負担の過重化の一つとなりました。

アイリスオーヤマ【防災士監修】防災グッズ_Amazon

参考文献

- 「第三節 二 組合村の編成と機能」『所沢市史上』(所沢市、1991年)784-787頁

- 森安彦「御改革組合(おかいかく-くみあい)」『国史大辞典2』(吉川弘文館、1980年)725-726頁