1.知行取

幕府・藩から俸禄を領地でもらう武士のことを、知行取(ちぎょうとり)と言います。その領地には米を作る田の他に、雑穀や野菜を作る土地、山林・沼地も含まれていたのでかなり広い土地になりました。

しかし収穫の全てを拝領した武士が取るのではなく、四公六民(しこうろくみん)といって領主が四割、百姓が六割取るのが原則でした。なお俸禄としての領地(知行)は下記三種類に分けることができます。

2.蔵米取

江戸時代旗本の中に、蔵米取(くらまいとり)というのがありました。切米(きりまい)、俵取ともいい、知行所のない旗本、御目見以下の御家人が、幕府の米蔵から給付される年俸です。

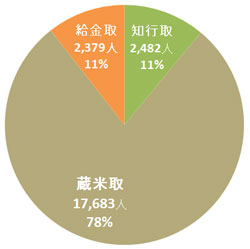

また蔵米取は、臨時的雇用に対する日当としての扶持(ふち)に対し年間雇用を前提とします。図を見てもわかるように江戸中期以降、ほとんどの幕臣はこの蔵米取。

幕臣である旗本・御家人の場合、幕府の御米蔵から春二月(1/4)・夏五月(1/4)・冬一〇月(2/4)の三季に分けて玄米で支給されたので、俗に三季御切米(さんきおきりまい)とも言いました。

特に一季・二季の支給を御借米(かしまい)、第三季秋の支給を御切米といい慣わしています。御借米は政府側から年俸を前貸するという意味、また地方知行を蔵米支給に切替えたことから起こったという説もあります。

尾張藩には小禄の知行取が江戸詰になった時、蔵米支給に一時振りかえを請願する時、許されて支給される米俸を知行振替米と名付けました。旗本に対して幕府は、振替米の名目はないようでしたが、奥羽地方遠隔の知行を蔵米支給に請願により切りかえた事例がありました。

扶持

扶持(ふち)は、食料すなわち食い「ぶち」という意味と、扶助または合力(ごうりき:金品を施し与えて助けること。援助)という意味にも、手当の意にも用いられます。

一日一人米五合が普通で、切米と違い閏月分も支給されます。一年に計算して一人分一石八斗を普通とします。扶持は蔵米取にも或いは下級の金俸取りも、ほとんど必ずというように附加給として与えられました。知行取にも加給されたこともあり、また扶持ばかり下されることもあります。

多きは二〇〇人扶持(久能山惣門番、諸大夫、一八〇〇石高)、少なきは一人半か一人です。

3.給金取

給金取(きゅうきんとり)は、現金で支給される武士のこと。給金取の最低額は石出帯刀(いしでたてわき)の支配に属する牢屋下男の給金一両二分一人扶持で、これくらい安い役は他にありませんでした[文献2]。

補註

- 学芸課展示係 編『図表でみる江戸・東京の世界』(東京都江戸東京博物館、1998年)「旗本・御家人の知行形態」27頁を元に作成。

- 合力(ごうりき):金品を施し与えて助けること。援助。