解説

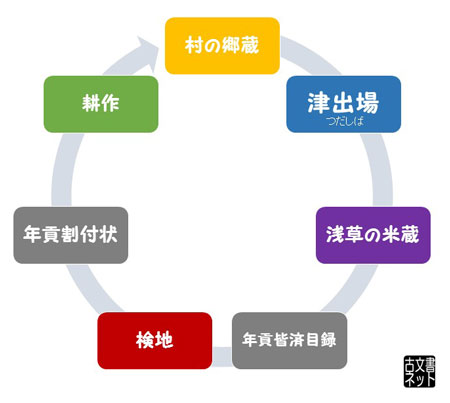

江戸時代の年貢米の納め方と言っても領主ごとに違いますが、ここでは幕府領の村の一般的な納入の仕方について解説します。

1.村の郷蔵

年貢は個人ではなく村に課せられ、農民たちが分担して耕作し年貢を納めます。米は秋に収穫され、納める年貢米は村の蔵である郷蔵(ごうぐら)に保管。ちなみに小倉藩の蔵納めの期限は旧一二月一〇日です。

2.津出場

年貢米の多くは船で運ばれたので、年貢米を郷蔵から出すことを「津出」(つだし)と言います。また、年貢米を回送するための船積場所を津出場(つだしば)と言います。

津出場まで五里以内の運送は農民負担で、それ以上には五里外駄賃(ごりがいだちん)が支給されます。年貢納入の交通費については、村入用帳(文久三)に記載があるのでご参考ください。

3.廻船

年貢米を回送する船(廻船)には、村方から船中の責任者の上乗(うわのり)と租米納入時の責任者の納名主(おさめなぬし)が乗り込み、船中は上乗が年貢米納入の時は納名主が責任者となります。

幕領から江戸へ年貢米を運ぶ(廻米)にはかなりの日数を要し、享保二年(1717)旧九月の定めにより、関東地方の翌年正月をはじめとして、越後・越前・能登・出羽などは旧七月を期限としています。

4.浅草の米蔵

江戸浅草の米蔵へ年貢米を納入の時は、代官が蔵奉行の仕方を立合い、見届ける義務がありました。

その際の費用は村入用帳(文久三)に記載アリ。浅草の米蔵は六七棟、面積にして東京ドーム二個分もありました(浅草御米蔵_国税庁)。現在は蔵が一つも残っていませんが、蔵前という地名だけは遺っています。

5.年貢皆済目録

無事に浅草の米蔵に年貢米を納めると、代官が村に年貢皆済目録を出します。年貢皆済目録とは、年貢を完納したときに領主側から村に交付した請取書のこと。

6.検地

村の年貢額は検地によって決定されます。

検地に不備があると領主側・農民側双方に大きな影響が出るので、幕府領でも毎年の検地を省略する定免(じょうめん)が一般的になりました。詳しくはリンク先をご参照ください。

7.年貢割付状

年貢額が決まると、納入すべき年貢額を記入して村に通達した帳簿である年貢割付状(ねんぐわりつけじょう)を代官が村に出します。そしてまた、せっせと耕作に励む農民の一年が始まるのでした。

象印マホービン 炊飯器 1升 極め炊き_Amazon

参考文献

- 児玉幸多『近世農民生活史』(吉川弘文館、2006年 )

- 宇野精一『全釈漢文大系 第二巻 孟子』(集英社、1973年 )「勝文公章句 上」169-176頁