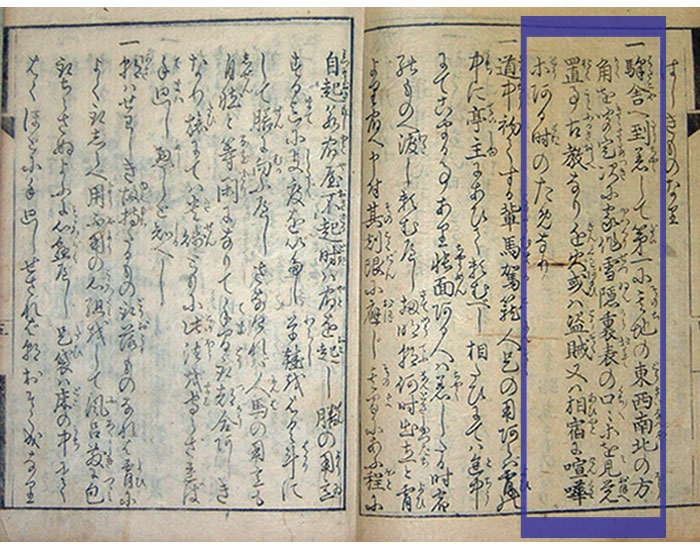

解読文(枠内)

原文

一 駅舎(はたこや)へ到着(たうちやく)して、第(だい)一に其地(そのち)の東西南北(とうさいなんほく)の方角(ほうかく)を聞定(きゝさため)、次(つき)に、家作(やつくり)、雪隠(せつゐん)裏表(うらおもて)の口々(くち/\)等を、見覚(みおほへ)置事(おくこと)、古教(ふるきおしへ)なり

近火(きんくわ)、或(あるひ)は、盗賊(とうぞく)又は、相宿(あひやと)に喧嘩(けんくわ)等(とう)ある時(とき)のためなり

現代語訳

一 宿(やど)へ到着して、第一にその地の東西南北の方角を聞いて、家の作りや便所、裏表の出入り口等を確認しておくことは古き教えである。これは近所の火事、或は盗賊、又は他の客と泊まり合わせた際のケンカ等のためである。

解説

くずし字

| 到着 | 聞定 | 家作 |

| とうちゃく | ききさだめ | かさく(やつくり) |

| 「着」は難読だが頻出用語。 | 「もんがまえ」は上に記してくずす。 | 「家を建てること」「建てた家」の意。 |

| 事 | 近火 |

| こと | きんか(きんくわ) |

| 頻出文字は記号化する。 | 「近所の火事」の意。 |

用語

- 駅舎(えきしゃ):旅籠屋(はたごや)=旅籠(はたご)

- 雪隠(せついん):便所、かわや

- 相宿(あいやど):同じ宿屋や部屋に他の客と泊まり合わせること。同宿。

MEMO

史料は『旅行用心集』道中用心六十一ヶ条の第三条。

普段村人は、村に守られ、村からほとんど出ることがない暮らしをしています。彼らがいざ村外に出て長旅をすることは、閉ざされた世界から解放され、見聞を深める機会を得る一方で、安全面でのリスクは当然上がります。史料にはそんな江戸時代の背景があります。

史料情報

- 表題:旅行用心集/文化7(1810)

- 八隅芦庵 著、彫工:佐脇庄兵衛・同 伊三郎、出版元:須原屋茂兵衛・須原屋伊八

- 埼玉県立文書館寄託 小室家文書3361

- 当サイトは同館から掲載許可を頂いてます。

- ※無断転載を禁止します。