解読文

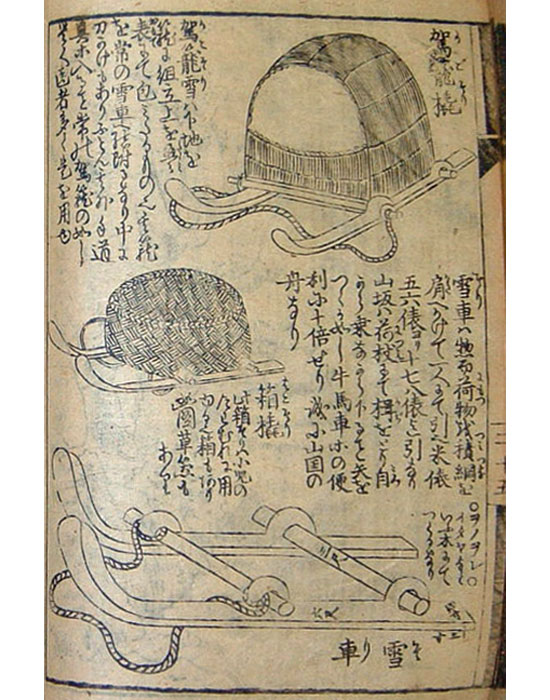

駕籠橇(かごそり)

駕籠雪(かこそり)は、下地を籠に組立、上を畳表(たゝみおもて)にて包みたるもの也、其籠を常の雪車へ結附るなり、中に刀かけもあり、ふとん其外手道具等入ること常の駕籠の如し、常々医者多く是を用ゆ

雪車(そり)

雪車(そり)は、惣而荷物(にもつ)を積(つみ)、綱(つな)を肩(かた)へかけて一人にて引也

米俵五六俵ヨリ十七八俵迄引なり、山坂は荷杖(につえ)にて楫(かぢ)をとり、自(みつ)から乗なから下ること矢をつくか如し、牛馬等の便利に十倍せり、誠に山国の船なり

○ヲノヲレ○

イタヤなといふ木にてつくるなり

箱橇(はこそり)

此箱そりは、小児のたわむれに用ゆる也、箱もあり、北国草籠もあり

解説

用語

- 下地:土台

- 結附る:結び附ける

- 惣而:総じて

- 矢をつくか如し:放たれた矢のようだ

- 十倍せり:十倍である。サ変動詞「せ」+完了の助動詞「り」

- ヲノヲレ:雪車(そり)は、斧折れ(カバノキ科の落葉高木)や板屋楓(カエデ科の落葉高木)などの木で作る。

- 此箱そり:この箱そり

MEMO

『旅行用心集』奥州・越後の寒い国についての文脈の中で、ソリが紹介されています。解読文は上記用語を参照いただければ、現代語訳なしで意味は通じると思います。ほっこりと言うべきかアバンギャルドと言うべきか、どちらにせよ乗ってみたい乗り物ばかりです。

史料情報

- 表題:旅行用心集/文化7(1810)

- 八隅芦庵 著、彫工:佐脇庄兵衛・同 伊三郎、出版元:須原屋茂兵衛・須原屋伊八

- 埼玉県立文書館寄託 小室家文書3361

- 当サイトは同館から掲載許可を頂いてます。

- ※無断転載を禁止します。