概要

『小学算術書』は、明治六年(1873)、文部省編纂の初等向け算数の教科書です。

小学とは

昔の中国では、文字に関する学問を「小学」と呼びました。文字の読み書きが、あらゆうる学問の根源にあるということからつけられた名称です。

さて、『漢書』(かんじょ/班固撰)の「芸文志」(げいもんし)にまとめられる「小学類」の最初に『史籀』(しちゅう)十五篇という書物があります。

伝えられるところでは、西周の宣王(せんおう)の時代(紀元前八二七-前七八一)に、太史(記録担当官)であった籀(ちゅう)が作ったもので、書記官がこれを教科書として王や貴族に漢字を教えたといいます。

これが中国最古の文字学書とされますが、この話が事実なら中国では今から二八〇〇年も前に子供などが漢字の読み書きを覚える識字教科書があった、ということになります。

当史料

当史料は小学「算術書」ですが、各頁に挿絵がある、一見ほっこりした平凡な教科書。しかし詳しく見てみると、数える対象は墨や屏風の折り数、あるいは小銃や兵卒だったり、また単位の里や斤、蒸気船の速さなど、現代の教科書には決して記載されないものが大なり小なり見受けられます。

また当史料の文章の書き方は、読点(とうてん)「、」はありますが、句点「○」はありません。文字の種類については、仮名は平仮名八割・変体仮名二割程度、常用漢字八割・異体字2割程度。

かくして古文書学習の導入として最適であり、活字で書かれた漱石『こゝろ』(大正三年,1914)や戦後の安吾『堕落論』(昭和二一年,1946)に比べて読みやすいかどうか、確認するも面白いかと思います。

トモエそろばん 23桁 樺玉 木製_Amazon

参考文献

阿辻哲次『漢字の社会史』(吉川弘文館、2012年)「第三章 規範の確立 3漢字教育の歩み 最古の文字学書『史籀篇』」112-114頁

史料情報

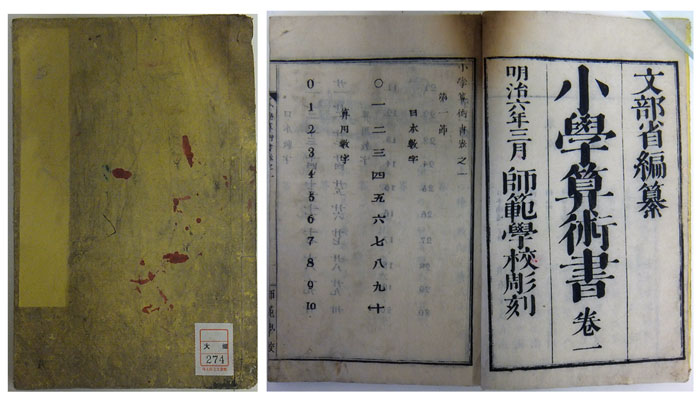

- 表題:小学算術書 巻一 師範学校彫刻

- 年代:明治6. 3.(1873)/文部省 編纂

- 埼玉県立文書館収蔵 大舘氏収集文書274

- 当サイトは同館から掲載許可を頂いてます。

- ※無断転載を禁止します。

小学算術書

14.蒸気船の速さ