阿部正弘の政治外交

安政の改革

阿部正弘(あべ-まさひろ:文政二~安政四)は、備後国(広島県)福山藩主の六男として江戸に生まれました。伊勢守と称します。

天保七年(1836)病弱な兄の隠居後、家督を継ぎ、同一四年(1843)に二五歳で老中。水野忠邦失脚後に老中首座になりました。嘉永六年(1853)六月ペリー来航。これに際し譜代大名独占による老中制度では、幕府の深刻な武威低下にあって外交問題に対応できません。

かくして薩摩藩主・島津斉彬(なりあきら)、越前藩主・松平慶永(春嶽)、宇和島藩主・伊達宗城(むねなり)と連携し、同年七月に水戸(徳川)斉昭(なりあき)を幕政参与とし、将軍後継として一橋慶喜を推しました。

一方、正弘の下でさまざまな物理施設などが立ちました。ペリー来航に幕府は、江戸湾防備の不備を痛感して、江川英龍(太郎左衛門)に命じて同年八月に品川台場(砲台)[註1]を造営させました。

また海防掛(かいぼうがかり)[註2]を任命し、旗本子弟に剣・槍や洋式訓練を行う講武所(こうぶしょ)[註3]を開設。安政二年(1855)長崎には、洋式軍艦の操作を学ばせるための長崎海軍伝習所[註4]を設置。

江戸には幕臣以外にも広く門戸を開放して、翌三年に洋学の養育・翻訳機関として蕃書調所(ばんしょしらべしょ)[註5]を設置するなどの改革(安政の改革)を行いました。然しながら、幕府の狼狽ぶりと市中の混乱をよんだ落首・落書も立ちました。

- 古は蒙古をおそれ伊勢の神 今はあべこべ伊勢がおどろく(伊勢の神と阿部伊勢守とをかけたもの。)

安部川餅と正弘をかけた落首もあり、左記リンク先を参照ください。

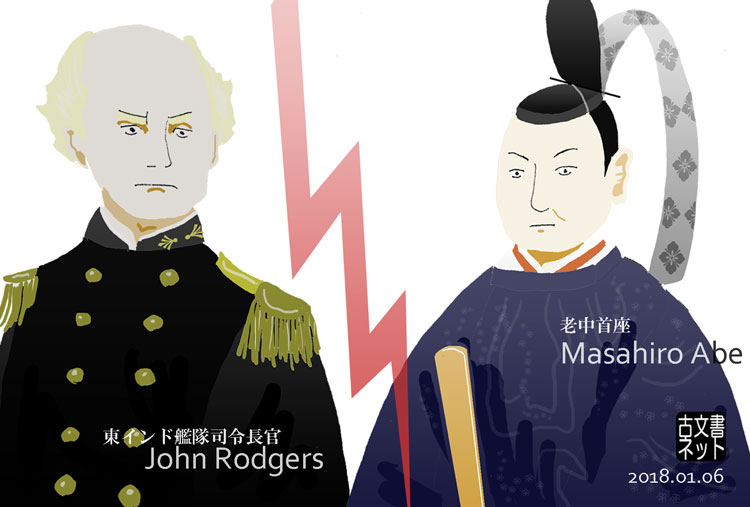

測量艦隊司令長官 来日

さて、米国にはペリー率いる東インド艦隊とは別に、太平洋航路拡大および海図(かいず)作製を任務とした測量艦隊がありました。

いくらペリーが外交で成果を上げようとも、測量艦隊の安全な航路開拓なければ、米国から船を進めることができない。そのような意味でも重要な任務を担った艦隊にして『忘れられた黒船』でした。

ペリーとの間に確執などがあって、退任に至った測量艦隊司令長官リンゴールドの後を引き継いだのは、ペリーとの関係が良好なロジャース。新・測量艦隊司令長官ロジャースは、日米和親条約の実効性の確認も含め、日本へ向けて船を進めました。

1854年(嘉永七)11月16日琉球に到着。数カ月前に結んだ琉米協定条約により、水先案内人が提供されるはずしたがなされず非協力的でした。同12月2日鹿児島湾に到着。薩摩藩に日米和親条約により下田・函館以外は漂着を許すことができないと申し渡され、一旦香港へ向かいました。

翌1855年5月13日ロジャースの測量艦隊が下田入港。下田箱館以外も測量希望したので、幕府はどうすべきか協議に入りました。日米和親条約以上のことを要求された幕府は、強国相手に万事休す。ロジャースの測量艦隊は幕府の回答を待たずに、翌1855年5月21日に戸田(静岡県沼津市)で測量を実施しました。

同年9月23日(安政二年八月一三日)老中首座・阿部正弘三七歳は、戦争になるかもしれないが許可による国内の反発を懸念。測量拒否という決断を下しました。

その後、間もなくして(同二年一〇月二日)に安政の大地震が江戸を襲いました。正弘は、堀田正睦(まさよし)に老中首座と対外関係の全権を譲って翌年三九歳で病死しました。

補註

- 品川台場:嘉永六年(1853)八月から翌安政元年(1854)五月までに、江戸品川沖に建設された六基の砲台。はじめ十一基の案で、総工費約七五万両、十一ヶ月の短期内に完成した。

- 海防掛(かいぼうがかり):幕府の海防・外交に関する諮問機関。弘化二年(1845)老中阿部正弘・牧野忠雅らが任じられて以降常置。狭義には阿部らの下で実務にあたった者をいう。安政五年(1858)外国奉行の設置により廃止。

- 講武所(こうぶしょ):安政元年(1584)講武場が設けられ、同三年四月に築地鉄砲洲(つきじてっぽうず)に建物が完成、正式に講武所として開所される。

- 長崎海軍伝習所(ながさきかいぐん-でんしゅうじょ):幕末の海軍の教育機関。伝習生は勝海舟ら幕臣ほか、諸藩からも募る。同六年(1859)二月、四年で廃止も海軍、海運の発展に貢献した。

- 蕃書調所(ばんしょしらべしょ):のちの開成所(かいせいしょ)。明治維新を経て、開成学校、東京大学へと発展。『西洋時計便覧』著者の柳河春三は蕃書調所に出仕。

参考文献

黒船来航史

4.ペリー来航 5.阿部正弘の政策と決断