解説

1.くずし字だけでは…

周知のとおり古文書の多くは、くずし字(草書)で書かれています。

かくして読めるようになるには、せっせとくずし字を覚える――ことに疑問を持つ人はいないでしょう。然しながら、くずし字だけ覚えても古文書を理解するに至りません。

江戸時代に使われていた言葉――助郷(すけごう)、人足(にんそく)、高直(こうじき)など、現在使われていない言葉が古文書にはたくさんあるので、これらの意味も知っておく必要があります。もっと言えば、詳しくは次項に譲りますが、図書館に行って言葉を調べなければいけないケースも多々出てくると思います。

一方、その文書全体を理解するには時代背景、つまりは江戸時代の暮らしと文化、幕府の政治、社会システム等も知っておく、あるいはこれも図書館で適宜調べる必要があります。

2.AIは解読できる?

くずし字解読自体は、早晩AIが解読してくれる――

かもしれませんが私自身、日々解読していて思うに相当厳しいと思います。何故にというに、未だ入力できない異体字やら旧字も多いのが現状。AIが解読した場合、戦後に出来た常用漢字で出力する気なのだろうか…。

一方、ブロック体ではない くずし字は文字が繋がっているのが特徴。従ってAIがこれを解読するにあたっては、まず文字間の切り離しが行われるのだろうか。これをまた繋げる…とか、人として抵抗があったりする。

また人が古文書を読む際は、文脈(全体性)が助けになりますが、ヤツの一番苦手なのが文脈の理解。すなわち人間の場合、お寺の扁額や掛け軸など文脈がないくずし字解読は、短いものの難しいです。

3.生成AIの事例

令和七年暮れに私は第1回いるま漢字選手権を開催することになって、生成AIに出題する漢字リストを注文。

すると権利、法律関係の熟語(漢字)が中心で、漢文に見られる語にして現在でも使われる熟語ではありませんでした。そんな言葉あるか? と思われるかもしれませんが結構あります。忖度(そんたく)とか! 結局、生成AI作(コパイロット)のたたき台を九割以上手直した、却ってオリジナルの漢字リストが寛政(完成)。

成功例においては、こちらも古文書ではありませんが、標準語を鹿児島弁に変換してもらったときは我が意を得たり。間違っちょっかもせんけん、気にせんでな~。もとい、※リンク先はあくまでご本人のお言葉です。

4.どう学ぶべきか

古文書の話に戻りますが、生成&検索AIともに明らかに間違った回答を出してくることがあります。

且また「無責任」なゆえに永遠に信(まこと)を担保できないのは、致命的な欠陥と言うべし。従って作り手として節度をもって「使う」分にはいいけれど、受け手として単に「聞く」ことに終始するならば抑制的であるべきです。

何故なら、次項学習の具体論で述べます「私自身の」学習の妨げになる――その間、後進に先を越されるとあっては、なんという時間の空費。そんな私のダメ男は当面、くずし字解読も難しいので現代語訳は恐らくもっと厳しい。よしんば解読できても意味がわからないって、却って悲しいじゃありませんか。

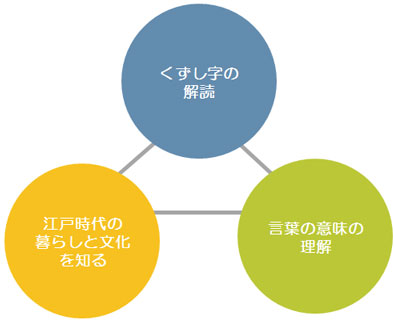

そんな彼氏を反面教師にして――別に彼氏じゃないけど、①くずし字、②言葉の意味の理解、③江戸時代の暮らしと文化、これらをバランスよく学習することが、人間にとって益々大切になってくるはずでしょう。

HP ノートパソコン 155H メモリ16GB_Amazon

参考文献

- マレー・シャナハン著、ドミニク・チェン(監修、翻訳)他『シンギュラリティ:人工知能から超知能へ』(NTT出版、2016年)

- フリードリヒ・キットラー 著、大宮勘一郎・石田雄一 翻訳『書き取りシステム1800・1900』(インスクリプト、2021年)

古文書概論

関連記事

- 研究テーマ

- 拙著『古文書講師になれました』

- 手習い_女大学

- 常用漢字とは 漢字制限史と未来