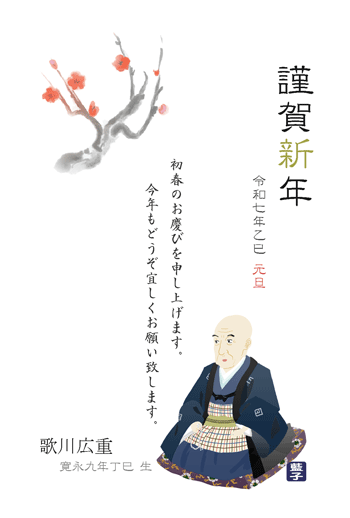

私の年賀状:令和七年

記載概要

歴史

年始の挨拶の手紙で、もっとも古いといわれているのは、現存最古の平安時代の往来物『明衡往来』(めいごうおうら)にある年始挨拶状の文例。

近世には諸大名が年始の挨拶状を将軍に届けたとされ、また下級武士や商人なども遠く離れた親戚や知人に年始の書簡を書き送る風習が始まったといいます。しかし庶民にまでは広まっていませんでした。

今のような年賀状が普及したのは明治になってから。明治四年(1871)の郵便制度発足の明治七年に年賀ハガキが販売され、それ以後徐々に年賀状を出す習慣が定着。同三二年、年賀郵便を年末の一定期間に出すと、元旦に配達される制度ができました。

昭和二四年(1949)には「お年玉付年賀はがき」も売り出され、爆発的な広がりを見せましたが、現在ではインターネットの普及により年賀ハガキの発行は減少し続けています。

書く意義

「戦後約四十年にわたりすべて肉筆で…画は必ず達磨大師像、文字は毛筆かペン」は鎌倉喜代太郎氏。

年賀状を書く意義については、氏が著書[文献2]の中で次のように述べられています。

「例えば年賀状を出すという昔からの習慣もその一つです。この習慣によって、人と人との交わりがより円滑にいくようになります。何故かと言いますと、年賀状を出す行為によって、相手の生存を確認する、交際を身近に引き寄せるといったことができます。

そうして今日では、年賀状や暑中御見舞状を出すことは現代人の一つ礼儀だと言えます。」

ところで年賀状ではなく"年賀"とは元々「新年の祝詞(しゅくし)を述べるために、親戚・知人・近隣を訪問することであります。それが簡略化されて今日のようにはがきに祝詞を書いて差し出すようになったのが年賀状です。したがって、年賀状には敬意や真心が籠っていなくてはなりません。」

再評価すべき、文化

上記鎌倉氏のご主張、実に我が意を得たため引用しました。

かくして氏の自作の年賀状[文献2]を拝見すると、これを実際にいただいた方はお正月早々元気が出るだろうな、温かい気持ちになるだろうなと思いました。情報化社会において、そういう年賀状独特の人と人との繋がり、というのもを再評価すべき時代に来ていると思います。

私は中華趣味の傾向にありますが、保守を自任する人は何でもいいけどまず年賀状を書け! というのも上記見てきたとおり年賀状こそが、独自の発展を遂げた守るべき日本の文化なのではないでしょうか。

大人の書道具 書道セット 越前塗 黒 花丸文_Amazon

参考文献

- 福田アジオ 他『知っておきたい日本の年中行事事典』(吉川弘文館、2012年)「一月 2.大正月」33頁

- 鎌倉喜代太郎『達磨画の年賀状』(秀作社出版、1990年)

関連記事:年賀状

古文書の様式

1.概要 2.詔書・勅書、太政官符など